解説

最近,まばゆいばかりの光を放つ超高輝度LED(発光ダイオード)を利用した商品が市場に出回るようになってきた。特に,赤,緑,青の三原色がそろったため, 様々な色の合成や白色発光も可能となり,ディスプレイ用としてのみならず 照明用としても注目を浴びている。ちなみにこれら三原色のLEDの超高輝度化を実現したのは, 赤と緑は西澤潤一(現 岩手県立大学長) また青は中村修二(現 カリフォルニア大学 教授)の二人の日本人である。 従来のLEDの常識をくつがえす程の明るさで, 200X年にはノーベル賞受賞確実とのうわさもある。LEDの製作法や動作原理については大学の半導体工学の講義に譲るとして, ここでは簡単な電子工作で超高輝度LEDを楽しんでみよう。 LEDの点灯制御にはMicrochip Technology 社のワンチップマイクロコントローラPIC16F84Aを用いた。 このマイコンには12bit CPUとプログラムメモリ 1kWord,データメモリ64 byteが入っている。 これらはフラッシュメモリであるため何度も書き換えが可能である。入出力ピンは13本ある。 三色のLEDを4本づつ取り付けると1本ピンが余る。ここに赤外線受光モジュール(日本橋で100円で入手した)を取り付け, リモート制御できる仕様とした。

赤外線リモコン送信機として,そこらへんに転がっているものを利用できるように,本機でリモコン信号を学習し, 記憶できるようにした。フラッシュメモリに記録するので電源を落としてもデータは保持される。 また,何度も設定変更可能である。市販されている学習リモコンは送信機側が学習する。 本機のように受信機側が学習するタイプは逆学習リモコンと呼ばれている。PICマイコン自体は2〜6Vで動作し, 赤外線受光モジュールは0〜6.3Vで動作するので,電源として乾電池(単4×3,4.5V)を使用することにした。

プログラミングにはフリーのPICC−LiteというCコンパイラを用いた。 今回,1kWordのプログラムメモリをほとんど使い切ったが,その2/3はリモコン信号の検出と解析に用いている。 従ってLED点灯パターンとしては,単調でやや物足りないものがなきにしもあらず,ではある。 アセンブラで書き直したりアルゴリズムを工夫することでもう少し詰め込める可能性はあるとは思う。

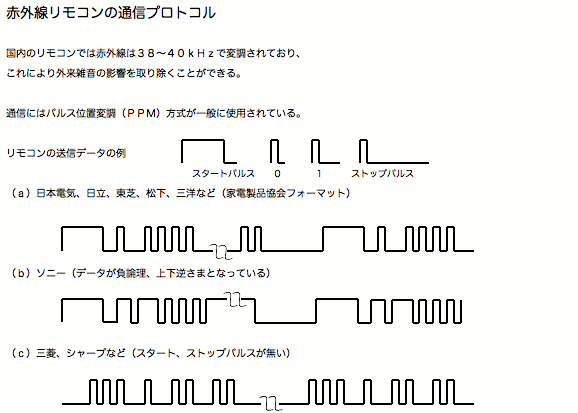

赤外線リモコンのデータフォーマットは家電製品協会で決められたものもあるようだが,各社てんでばらばらである。 市販の16社対応リモコン送信機を使って各メーカ製品(TV,VTRのみ)の信号をオシロスコープを使って調べた。 大雑把には,通信の開始を知らせるスタートパルスのあと,バイト単位のデータ,通信終了を示すストップパルスの組み合わせである。 パルスの長さやデータ長はばらばらで,ソニー製品は負論理,また三菱,シャープ系はスタートパルスが無い!色々工夫し, なんとかソニーはクリヤしたのだが,メモリが足らず,結局三菱,シャープはあきらめることとなった。 それ以外はほぼOKである。ぜひ,お楽しみください。

お楽しみのあとは問題である。

マイコンはディジタルICであるから,各ピンの出力信号はONまたはOFFの二通りしかない。

それなのに本機のLEDの点灯状態を観察すると,徐々に明るくなったり,徐々に暗くなったりしていることに気づくと思う。

さて,このアナログ的な明るさの制御はどのようにして実現しているのだろうか? 考えてみてください。